XVII DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO – C

27 Luglio 2025

Il mistero della preghiera filiale di Cristo,

nostro fratello e salvatore

- La centralità del tema della preghiera nella Liturgia di questa Domenica si connette con la celebrazione delle due Domeniche precedenti. Il vangelo secondo Luca ci propone, infatti, in questo ordine: il racconto del samaritano, l’incontro di Gesù con Marta e Maria e, infine, la consegna del Padre nostro. La Liturgia di queste tre Domeniche amplifica complessivamente i nuclei centrali di queste tre pericopi evangeliche, ascoltate nella loro continuità: la compassione-solidarietà (15ª), l’ospitalità-ascolto (16ª), la preghiera-giustizia (17ª). Arrivati al terzo, e ultimo, elemento di questo trittico si può, dunque, cogliere la bellezza dell’insieme, valorizzando così il percorso della Liturgia che, non a caso, presenta una lectio continua del Vangelo.

- La preghiera va sempre connessa con l’agire solidale (samaritano) e l’ascolto ospitale (Marta e Maria), come la stessa pericope illustra legando il testo del Padre nostro con due esempi di agire. Anche la Prima Lettura odierna ci presenta la preghiera di intercessione connotata fortemente dalla dimensione dell’agire, di un’azione che addirittura coinvolge un’intera città. Nessuna contrapposizione o esclusione, dunque, tra preghiera e azione, azione e contemplazione, tra il fare del samaritano e l’ascoltare di Maria; anzi, l’intreccio vitale di questi aspetti diversi ritorna ed emerge proprio nel Padre nostro. Insomma, dimmi come vivi e ti dirò come preghi e dimmi come preghi e ti dirò come agisci.

- La preghiera è forza della vita di fede. La preghiera è forza di Dio in noi perché relazione: il dialogo con Dio è un ulteriore atteggiamento con cui si caratterizza l’essere discepoli del Signore. La preghiera insegnata da Gesù unisce insieme Dio e uomo, non riduce Dio a tappabuchi della limitatezza umana, non riduce l’uomo a burattino privo di responsabilità.

- La preghiera, nella sua definizione più universale e condivisa da ogni religione, è dialogo con Dio. Però, mettere l’uomo in dialogo con Dio può essere un rischio. L’uomo nella preghiera può snaturare sé stesso e Dio. Può ridurre Dio a un suo bene di consumo, a un facile rimedio alle proprie insufficienze e alle proprie pigrizie. E può ridurre sé stesso a un essere che scarica le proprie responsabilità su un altro.

- In Israele, che vive in un regime di fede, è salvata la verità del rapporto dell’uomo con Dio, la verità della preghiera. Un uomo vivo, un uomo vero, incontra il Dio vivo e vero. Una libertà sta di fronte alla Libertà, la polvere sta di fronte alla Roccia. «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere» (Prima Lettura). In Israele la preghiera è legata essenzialmente alla fede. Una libera risposta al Dio che si rivela e che parla, un’azione di grazie per i grandi eventi che Dio compie per il suo popolo. La preghiera è perciò prima risposta che domanda. I Salmi sono la più grande testimonianza della preghiera di Israele in cui l’uomo resta sé stesso e Dio resta Dio in un autentico dialogo d’amore, un dialogo in cui entra la vita, la storia. Mosè è la figura di colui che prega, l’orante per eccellenza, ed è l’uomo della liberazione di un popolo, una figura storica; l’azione, la politica sono le costanti della sua esistenza. Anche la sua preghiera più contemplativa, quella che fa prima di vedere la gloria di Dio, è una preghiera incarnata in cui l’attesa e la speranza di un popolo entrano con forza. Egli porta davanti a Dio la situazione politica di un popolo, non come osservatore, ma come realizzatore. Gesù compie la preghiera d’Israele. Egli prega, utilizza le formule tradizionali del suo popolo e ne crea liberamente altre. Ma Gesù non solo prega: egli è la preghiera; nella sua persona avviene il dialogo dell’uomo con Dio, nella verità dei due termini. Il vertice di questa preghiera è la morte di Gesù che, vista sotto l’aspetto puramente interno della storia, rappresenta soltanto un evento profano, cioè l’esecuzione di un uomo condannato come delinquente politico; invece è l’unico atto liturgico della storia. Per questo il culto cristiano si concretizza nella assoluta dedizione all’amore, quale poteva manifestarsi unicamente in colui nel quale l’amore stesso di Dio si era fatto amore umano.

- Inserito in Gesù mediante il Battesimo come membro del corpo, il cristiano può ringraziare degnamente il Padre, e con Cristo può scoprire il momento-vertice del culto dove meno ci si aspetta: nella morte e in tutto quello che esprime la fragilità e la finitezza dell’uomo. Associato a Cristo per la edificazione del Regno, la sua preghiera di ringraziamento può e deve svilupparsi in preghiera di supplica e di domanda che lo rende più disponibile all’azione di Dio e gli permette di compiere la sua missione di figlio adottivo nella realizzazione del disegno divino. Nella misura in cui la sua preghiera di domanda è veramente quella di figlio adottivo, il cristiano ha la certezza di essere esaudito. Ma questo esige un lungo apprendistato, un progressivo spogliamento di sé, affinché la preghiera di domanda si purifichi e tenda ad identificarsi con il ringraziamento: «Padre, si faccia la tua volontà, non la mia».

- Animare oggi la celebrazione non sta nell’inserire/aumentare preghiere, ma nel rendere “preghiera” tutta la Liturgia, dando spazio all’accoglienza per sentirsi a casa, al silenzio per interiorizzare e fare proprio l’evento, ad un buon annuncio della Parola (le Letture hanno esigenze diverse, se ne curi pertanto la proclamazione soprattutto nella scelta di chi deve leggere e nella loro preparazione remota)…

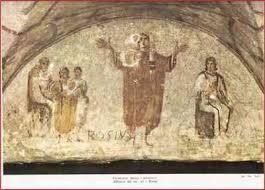

- Sarà opportuno rivedere oggi il nostro atteggiamento durante la Preghiera del Signore! E’ invalso da qualche decennio ad oggi, seguendo le modalità di preghiera di alcuni movimenti carismatici, l’uso di pregare il “Padre nostro” tenendosi per mano… Questo non è affatto un atteggiamento corretto, almeno nella Liturgia, in quanto privo di una fondatezza storico-biblica!!! E’, invece, più che pertinente, appropriato pregare il “Padre nostro” tenendo elevate le braccia verso il cielo, postura dell’orante della Bibbia! Pastori e catechisti educhino i cristiani in questa direzione.

TESTI E MATERIALI

RITI DI INTRODUZIONE E DI CONCLUSIONE

** Riti di Introduzione con Atto penitenziale XVII TO C Riti di introduzione

** Riti di conclusione XVII TO C Riti di conclusione

SALMO RESPONSORIALE

** prima proposta, da Psallite

partitura Salmo XVII TO C Psallite

audio

** seconda proposta, da Lodate Dio Salmo XVII TO C LD

** terza proposta, dal m° Impagliatelli

partitura Salmo XVII TO C Impagliatelli

audio

PREGHIERA DEI FEDELI

** prima proposta XVII TO C Pdf 1

** seconda proposta XVII TO C Pdf 2

** terza proposta XVII TO C Pdf 2

** da Orazionale CEI Pdf TO XVII OR CEI